プロジェクト概要

プロジェクト名:JLL東京オフィス

都市:東京

認証システム:LEED ID+C: Commercial Interiors(v4)

認証取得日:2023年3月27日

認証レベル:プラチナ

インタビューを受けた人:ジョーンズ ラング ラサール株式会社 渡部まき様

インタビューした人:GBJ運営委員 村上正吾

村上:今回インタビューさせていただく貴社東京オフィスは、LEED v4 ID+C: CIにおいてプラチナ認証を取得しておられますが、LEED認証を取得した目的や背景を教えてください。

渡部:まず、移転の背景として以下が挙げられます。

- 急激な人員増でオフィスが手狭になっていた

- 東京、大阪*ともそれぞれ3つのオフィスに分散していた

- 新しい働き方や将来のワークプレイスのあり方に合うように、アップグレードが必要であった

JLLでは全世界において10000sqft(929㎡)以上のオフィスでグリーンビル認証を取得することを目指しており、2023年末までで68%を達成しています。

https://www.jll.com/en-jp/about-jll/company-reporting

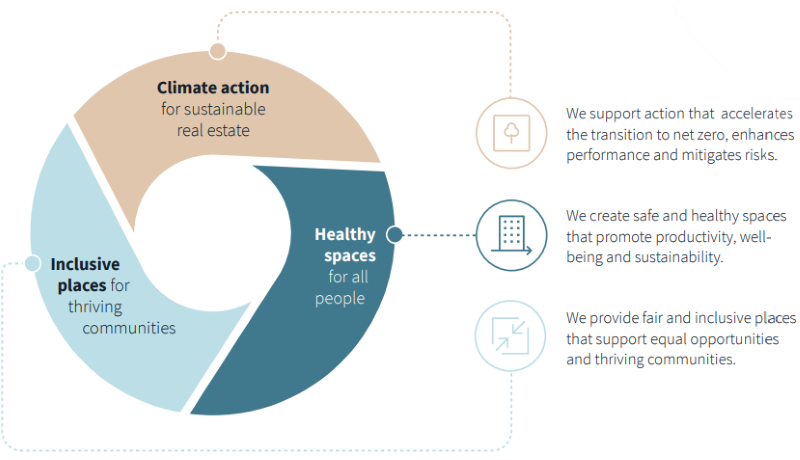

これはJLLのグローバル・サステナビリティ・プログラムを示したもので、「Climate action」 「Healthy spaces」「 Inclusive places」が注力する3つの分野です。私たちはこれを「サステナビリティ・フレームワーク」と呼んでおり、各分野は具体的な目標により支えられています。各国の主要オフィスはその規模等でグループ分けされ、それぞれのグループが目指すLEEDおよびWELLのランクが定められています。東京はLEED/WELL共ゴールド以上を目指すことが求められていました。

村上:認証取得当時、プラチナ取得は東京オフィス様を含めて、国内ではまだ2件だったとのことですが、評価の中で特に工夫された取組みはありますか。

渡部:LEED CI v4のレーティングシステムでは、JLL東京オフィスは日本で2番目のプラチナ認証でした。インテリアプロジェクトは総得点のうち大きな割合を立地やベースビルのパフォーマンスに影響されます。私どもエナジー&サステナビリティサービス事業部はビル選定からプロジェクトに係わり、複数のベースビル候補においてLEED認証に影響する得点がどの程度得られるかを検証しました。都心のビルであれば、開発密度、公共交通機関へのアクセスや利便施設へのアクセスは当然ながら満点を取得できますが、エネルギー効率や節水効率の点でガーデンテラス紀尾井町は大変優れていました。もちろんLEED認証への得点だけがビル選定のファクターではありませんが、認証取得においてはこのビルを選定したことがメリットとなりました。

また、JLLの設計規程で求められる遮音性能が非常に高く、これによりLEEDの条件をクリアできました。加えて、残響音への配慮を行うことで、これまで殆ど日本で取得されていなかったEQクレジット Acoustic Performanceを東京・大阪とも獲得することができました。費用面でのハードルはありましたが、利用者満足度の高い音環境を実現できました。

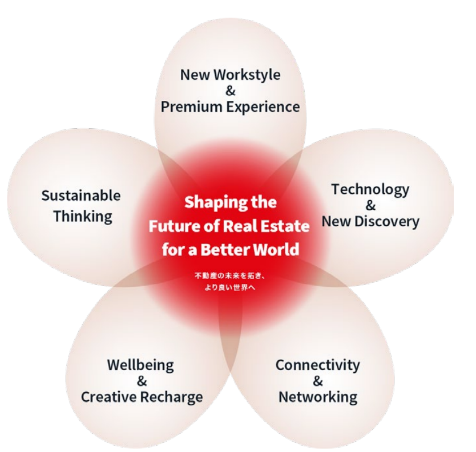

村上:自らABW(Activity Based Working)で実験・体験しながら専門性やサービスを向上させるワークプレイスとして、5つのコンセプトをあげられています。

「New Workstyle & Premium Experience」「Technology & New Discovery」「Connectivity & Networking」「Wellbeing & Creative Recharge」「Sustainable Thinking」について、簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。

渡部:新オフィスは、自らが実験・体験し、お客様へのサービスや提供する価値を向上させる、各分野のソートリーダーシップ(各分野をけん引する革新的な活動)のための場(Workplace for Thought Leadership)であり、「不動産の未来を拓き、より良い世界」をつくるため、以下の5つのコンセプトを実践するワーク環境となっています。

New Workstyle & Premium Experience

JLLが提唱する“Future of Work”を具現化したABW(Activity Based Working)を実践する、上質な体験型ワークプレイス。

Technology & New Discovery

JLLの最新テクノロジーを積極的に採用し、実験・体験して新たな発見を獲得。得られた結果と知見を新しいサービスとしてお客様に提供。

Connectivity & Networking

コミュニケーションやコラボレーションを促進し、従業員、お客様、コミュニティ間のより一層の繋がりとネットワークを構築。

Wellbeing & Creative Recharge

定量的に測定可能な光・水・音に関する環境や質を上げ、社員同士のコミュニティ形成やエンゲージメントを高める取り組みを打ち出すことで、心の健康や意欲を改善し、身体と心がリフレッシュでき、創造性も向上。

Sustainable Thinking

持続可能かつ環境に配慮したワークプレイスづくりに取り組み、LEED/WELL認証取得にチャレンジ。可視化されたデータを活用しながら長期的な視点でワークプレイスを進化。

村上:外壁の窓近くのスペースを「縁側」としていますが、ビルの中なのにどこか自然が感じられる空間です。どのように利用されているのでしょうか。

渡部:まず、以下のデザインコンセプトが採用されました。

- 公園のような気持のよい余白と用途を限定しないおおらかさ、自然と集まり、新しい発見やコミュニケーションを生むこと

- フレームで自然光の力強さと借景の美しさを獲得し、オフィスにいながら四季と時間の流れを感じること

- 縁側の内外の曖昧性を取り入れ、日射をコントロールし、ブラインドを下げずに窓際の心地よい空間を実現すること

そして、縁側という日本の伝統建築の知恵を活用した設計と工夫が散りばめられています。

- 四季に合わせた自然環境と共存し、自然を取り込み、内と外を繋ぎ、人が緩やかに集まってくる曖昧空間

- 日射をコントロールし、景観を楽しむためにブラインドを下ろさない工夫

- 光が切り取られ、自然光の差し込みと陰翳による自然のゆらぎ、時の移ろいを楽しむ

- 風景を額縁のように取り込む「借景」で、景色の美しさとめぐる季節を味わう

- 猫のように心地よい場所探し

縁側周辺は、社外のお客様との簡単な打ち合わせ・社員同士の打ち合わせ・社員の休憩・個人業務など、様々な用途で使われています。室内の緑に加えて、窓から見える衆・参議院議長公邸の緑が目に入ることで常にリフレッシュしながら各活動に臨むことができています。

社内外の人が集えるオープンスペース「Work Café」

自然光と窓際の風景を楽しむ「縁側」

コラボレーションを促進する「Social Hub」

日本の伝統と文化を感じながら業務や休憩ができる「茶屋」

村上:最新のテクノロジーで、センサーを利用した人員密度や空気環境などをモニタリングされていますね。導入されてから2年ほどになると思いますが、得られたデータや利用者のご感想で、特徴的なものがありましたらご紹介いただけますか。

渡部:これまでの運用の中では例えば次のような実態が見られました。

- モニター付きデスク席は人気が高く、毎日勤務時間90%以上が利用されているが、離席時間が長いデスクもあり、「3時間離れる場合はリリースするという」運用を更に徹底する必要がある。

- 植物の周りにワークポイントを設置すると、その利用は上がっている。

村上:ABWを実現する多様なスペースが存在しています。見学者を多く受け入れておられますが、これらのスペースの中で一番関心が高いのは例えばどこでしょうか。またそのスペースのコンセプトなどもお聞かせください。

渡部:東京・大阪オフィスの見学対応では、次のような結果が得られています。

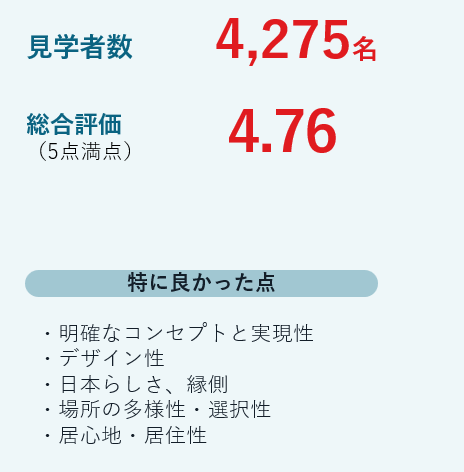

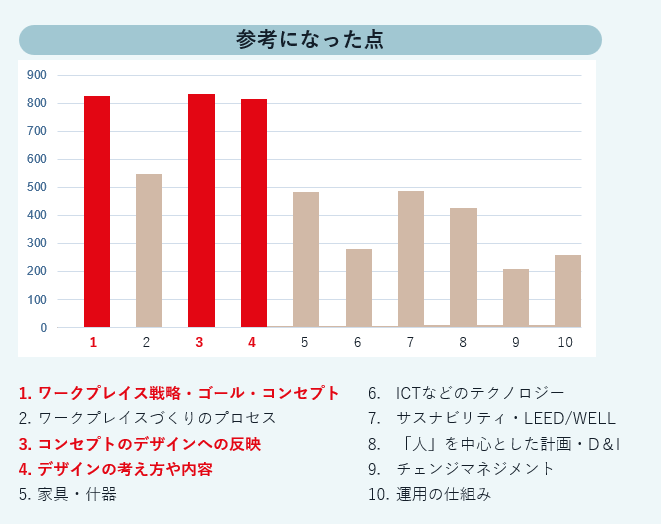

JLL東京オフィス・大阪オフィスの評価

2023年1月10日~2025年5月31日

1,452名回答(回答率34%)4,275名中

村上:国内のLEED認証件数の急速な伸びを見ても「サステナブル不動産」の需要が増えていることがわかります。働き方やライフスタイルが多様化していく中で、今後はどのようなオフィスが求められるようになるのでしょうか。

渡部:以前のIDC(Interior Design and Construction)プロジェクトは外資系のオフィステナントやラグジュアリーブランドの店舗が主でしたが、昨今は日系事業会社のプロジェクトも徐々に目立つようになってきました。今年3月にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)がサステナビリティ開示基準を公表し、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業に適用を開始し、2030年代にはプライム全企業への適用となる見込みです。今後ますます第三者の環境認証が重要視されると予想しています。

そうした中で、環境性能と健康・快適性を両立したウェルネスオフィスの需要が高まり、単に省エネや環境負荷低減だけでなく、従業員の健康や生産性を高める室内環境(適切な照明、空気質、温熱環境など)が重視されます。

また、柔軟な働き方に対応する空間設計も必須となります。固定席だけでなく、目的に応じて選べる多様なワークスペース、リモートワーカーとの協働を促進するデジタル環境、そしてコミュニケーションを活性化する共用スペースなどが重要になります。

さらに、サステナビリティと事業継続性(BCP)を両立させたレジリエントな設計も求められるでしょう。再生可能エネルギーの活用、廃棄物削減、水資源の効率的利用などの環境配慮に加え、自然災害や感染症などのリスクに強い設備や空間構成が評価されます。

企業のサステナビリティ戦略を体現し、社会的価値を示せるオフィスは、優秀な人材確保や企業イメージ向上にも寄与することから、今後ますます重要性が高まると考えられます。

村上:本日はJLL東京オフィス様のグリーンビルディングへの取組について大変貴重なお話をお伺いすることができました。有難うございました。

渡部まきさんの写真

(注記)

1. *JLL大阪移転プロジェクトも同時期に行われ、同レーティングシステムでゴールド認証を受けた。

2. 本文中の写真及び画像は、ジョーンズ ラング ラサール株式会社様のご承諾を得て掲載しています。

英語版はこちら